国際線クルーのおすすめ!トラック諸島(チューク諸島)の基本情報

基本情報

・トラック諸島の概説、歴史 ・入出国・ESTA ・治安・英語・時差・電圧 ・両替

「トラック諸島の概説、歴史」

チューク州はミクロネシア連邦を構成する4つの州のうちの一つであり、日本からは南南東に約3000km離れている。東京からグアムまでは約3時間半のフライト、グアムで乗り継いでさらに2時間である。

チューク州はミクロネシア連邦を構成する4つの州のうちの一つであり、日本からは南南東に約3000km離れている。東京からグアムまでは約3時間半のフライト、グアムで乗り継いでさらに2時間である。

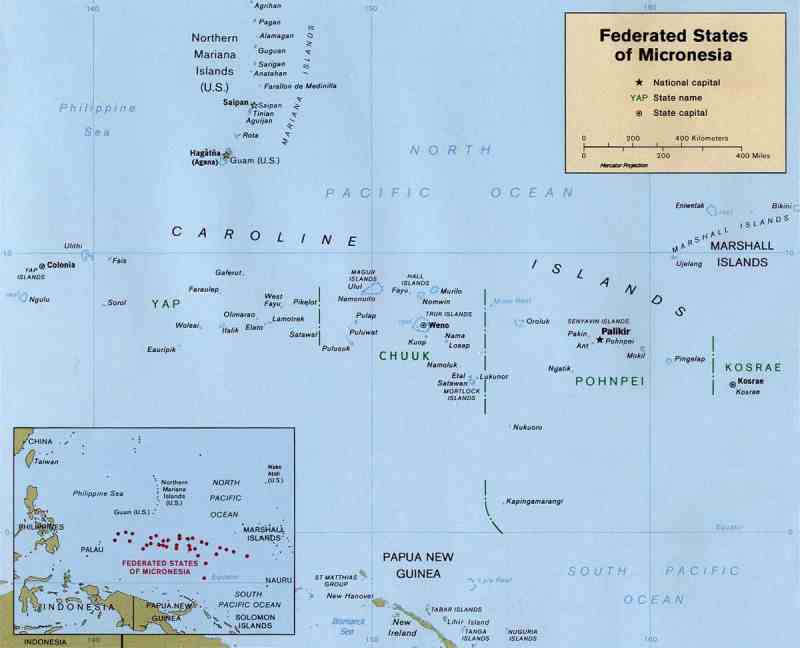

ミクロネシア連邦の正式名称はFederated States of Micronesia、略称はFMSである。マリアナ諸島の南東、パプアニューギニアの北から北東に広がるカロリン諸島に属する607の島から構成される。

ミクロネシア連邦の首都はポンペイ州のパリキールであるが、チューク州にはミクロネシア連邦の人口の約半数の5万4千人(2000年)が暮らす。チューク州の州都は、トラック環礁のモエン島であり、この島には州人口の3分の1が暮らしている。

ミクロネシア連邦の首都はポンペイ州のパリキールであるが、チューク州にはミクロネシア連邦の人口の約半数の5万4千人(2000年)が暮らす。チューク州の州都は、トラック環礁のモエン島であり、この島には州人口の3分の1が暮らしている。

トラック環礁はかつて1つの大きい火山島だったが、数千年かけて島の大部分が海没し、山頂付近が現在の島々となって残った。

かつては「トラック諸島」と呼ばれていたが、1989年の州憲法の制定で「チューク諸島」に変更された。しかし、現在も「トラック」の名称が使われることも多い。

かつては「トラック諸島」と呼ばれていたが、1989年の州憲法の制定で「チューク諸島」に変更された。しかし、現在も「トラック」の名称が使われることも多い。

ミクロネシア人の祖先は紀元前4000年〜2000年に現在のフィリピンやインドネシアから渡ってきた人々と考えられている。

ヨーロッパ人との最初の接触は、1525年のポルトガル探検隊がヤップ本島に上陸したのが最初である。トラック諸島にはスペイン船が1565年に寄港したという記録が残されている。

ヨーロッパ人との最初の接触は、1525年のポルトガル探検隊がヤップ本島に上陸したのが最初である。トラック諸島にはスペイン船が1565年に寄港したという記録が残されている。

スペインは1595年にポンペイ島を、1886年にはマリアナ諸島とカロリン諸島の領有を宣言した。しかしその後、米西戦争に敗れたスペインは国力を失い、1899年にカロリン諸島をドイツに売却した。

1914年に第一次世界大戦が勃発すると、日本はドイツに宣戦布告し、ドイツ領ミクロネシア地域を占領した。1920年、国際連盟は日本にミクロネシア地域の統治を委任した。

1914年に第一次世界大戦が勃発すると、日本はドイツに宣戦布告し、ドイツ領ミクロネシア地域を占領した。1920年、国際連盟は日本にミクロネシア地域の統治を委任した。

日本軍はトラック環礁の地形が海軍泊地として理想的であることに目をつけた。トラック環礁は最大径が64kmに及ぶ世界最大規模の環礁であり、航空母艦が全速で訓練航海を行うことも可能であった。

また、環礁の周囲には限られた水道しかなく、これを封鎖すれば敵潜水艦の侵入を防ぐことも容易であった。日本海軍はトラック環礁に一大根拠地を建設していった。

また、環礁の周囲には限られた水道しかなく、これを封鎖すれば敵潜水艦の侵入を防ぐことも容易であった。日本海軍はトラック環礁に一大根拠地を建設していった。

1941年、日本がアメリカ・イギリスに宣戦布告して第二次世界大戦に参戦すると、トラック諸島は本土からの補給物資の集積地、前線への出撃拠点として、最重要基地としての機能を果たした。

しかし、戦局は悪化し、1944年2月、トラック諸島は米軍の大規模な空襲を受けた。丸二日に渡った空襲で、約60隻の軍艦・輸送船が撃沈された。米軍がトラック諸島に上陸することはなかったが、制海権と制空権を奪われた日本軍守備隊は本土から孤立した状態で終戦を迎えた。

しかし、戦局は悪化し、1944年2月、トラック諸島は米軍の大規模な空襲を受けた。丸二日に渡った空襲で、約60隻の軍艦・輸送船が撃沈された。米軍がトラック諸島に上陸することはなかったが、制海権と制空権を奪われた日本軍守備隊は本土から孤立した状態で終戦を迎えた。

戦後、国連はミクロネシア地域をアメリカの信託統治地域とした。1986年、ミクロネシア連邦は事実上独立し、1990年に国連はミクロネシア連邦の統治の終了を宣言した。

ミクロネシア経済は独立後も大きくアメリカの援助に依存している。産業は主に農業、水産業、観光業であるが、GDPの約45%(2004年)はアメリカからの援助である。

ミクロネシア経済は独立後も大きくアメリカの援助に依存している。産業は主に農業、水産業、観光業であるが、GDPの約45%(2004年)はアメリカからの援助である。

人々の生活は、自生しているヤシやバナナを採取したり、タロイモを育てたりなどの伝統的な自給自足経済の色合いが濃い。生活用品のうち工業製品などはほとんどが輸入に頼っており、貿易収支は定常的に赤字である。

観光客は主にアメリカと日本からである。年間の訪問者数は1万9683人(2000〜2008年平均)である。年間100万人以上が訪れるグアム島などと比べると、観光開発はほとんどされていない、と言っていいレベルだろう。

観光客は主にアメリカと日本からである。年間の訪問者数は1万9683人(2000〜2008年平均)である。年間100万人以上が訪れるグアム島などと比べると、観光開発はほとんどされていない、と言っていいレベルだろう。

日本ではトラック諸島に関する情報が少なく、マイナーな場所、といったイメージが強い。「地球の歩き方」シリーズもミクロネシア編は出版されていない。

実際、島内を歩いていても日本人はほとんど見かけない。大きなホテルに行けば欧米系の旅行者を見かける程度である。

実際、島内を歩いていても日本人はほとんど見かけない。大きなホテルに行けば欧米系の旅行者を見かける程度である。

しかし、ダイビング可能な浅い環礁内にはたくさんの沈船や航空機が遺されており、世界的に有名なレックダイビングの聖地となっている。無人島に泊れるツアーなどもあり、普通の旅行に飽きた旅行者には面白い場所である。

ページ先頭に戻る

「入出国・ESTA」へ進む

「損をしないツアー選び」へ進む

「クルーのおすすめ旅行TOP」>>「トラック諸島旅行編TOP」

「トラック諸島の基本情報」

「トラック諸島戦跡編TOP」へ戻る